Rettet das Görtschitztal

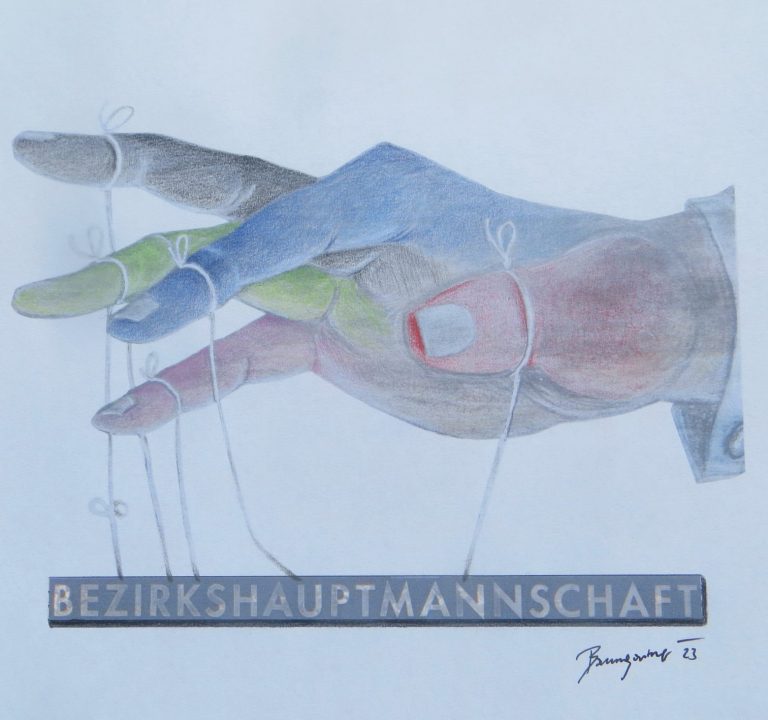

Text: Peter Baumgartner. Eine (1) private Person und eine kleine Bürgerinitiative (Initiative Zukunft Görtschitztal – IZG), hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wälder Österreichs zu retten. Warum? Die IZG bekämpft gemeinsam mit einer Privatperson vor Gericht einen Bescheid der Kärntner Landesregierung als UVP-Behörde, der die Rodung von insgesamt 78,97 ha Wald in Klein St….