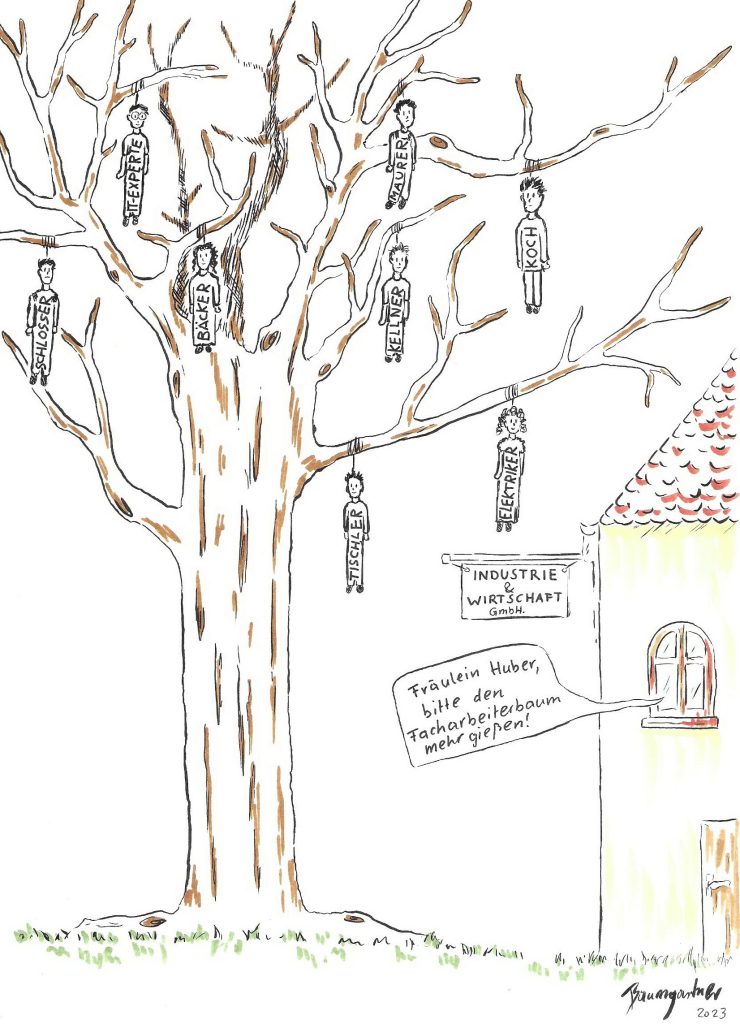

Facharbeiterinnen wachsen nicht auf Bäumen

Text: Peter Baumgartner.

Einen großen Arbeitskräftebedarf ortet Harald Mahrer und er will, dass man sich die aktuelle Situation genau anschaut und dass man sich die Frage stellt, wie wird es in den kommenden Jahren ausschauen. Denn, so Mahrer, „pro future“ geht sich das alles nicht mehr aus. Da muss man den guten Mann zunächst daran erinnern, dass es für den vollständigen Überblick nicht ausreicht, Gegenwart und Zukunft zu betrachten. Man muss auch schauen, was ist in der Vergangenheit passiert.

Um bei Mahrers Lieblingssprache zu bleiben, wollen wir zunächst in medias res gehen und über die Ignorantia faci sprechen. De facto liegt die Debitum fundi nämlich bei Fehlern in der Vergangenheit und die ultima ratio heißt demnach, „Wer sich nicht der Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“ (George Santayana). Aber genau das macht Mahrer, der von Haus aus leider schon auf eine dürftige Vergangenheit (Jahrgang 1973) zurückblicken kann. Als die Misere begann, die er heute beklagt, saß er im Hörsaal und lauschte wahrscheinlich aufmerksam jenen Guru-Ökonomen, die vom Neoliberalismus faselten und die den Geist aus der Flasche ließen.

Mit der EU-Osterweiterung begann für Unternehmen das goldene Arbeitgeberzeitalter. Goldgräberstimmung im Westen quasi. Aber nicht am Klondike River, sondern zwischen Parndorf und Lustenau. Und nicht Gold, sondern Billigarbeiter waren das Ziel der Begierde. Die verhandelte „Übergangsfrist“ für die Arbeitnehmerfreizügigkeit war ein Feigenblatt der Gewerkschaft. Mit Hilfe zahlloser Tricks konnte diese Hürde jeder jederzeit leicht überspringen und wenn es einmal gar nicht so richtig klappen wollte, konnte schon mal die Botschaft in Belgrad oder Budapest „aushelfen“, damit die „Zuwanderung nach den Bedürfnissen der Wirtschaft“ funktionierte. SPÖ-Verkehrssprecher Kurt Eder ortete ein „Schlachtfeld Straße“, weil schlecht ausgebildete LKW-Fahrer aus dem Osten Österreich überschwemmten und Lenk-und Ruhezeiten außer Kraft gesetzt wurden. Der ungarische Arbeitsmarkt ist ein „Schlaraffenland für gefinkelte Unternehmen“ beklagte SPÖ-Sicherheitssprecher Rudolf Parnigoni und verortete den „Hort der Schwarzarbeit“ an die Donau. In Nikosia war plötzlich das Arbeitsamt für Österreich. Die Gewerkschaft jammerte über „Sklavenverträge“ und „Sittenwidrigkeit“ und dennoch wurden rote „Mittäter“ salonfähig. FPÖ-Verkehrsministerin Monika Forstinger stellte sich taub und Arbeitsminister Martin Bartenstein ließ alle angeblichen oder auch tatsächlichen Schweinereien „genau prüfen“. Selbst Michael Häupl musste den Schwanz einziehen, wenn die Unternehmer, die sich wie „großkapitalistische Potentaten aufführen“, gleich mal so im Vorbeigehen mehr als 400 Arbeitsplätze wegrationalisieren. Arbeitsmarktpolitisch, stellte SPÖ-Gesundheitsminister Harald Ettl fest, ist die EU-Osterweiterung ein Brandsatz. All das und noch mehr, spielte sich in der „Übergangsfrist“ ab und war nur ein Vorgeschmack dessen, was dann mit der endgültigen Arbeitnehmerfreizügigkeit und Arbeitskräfteüberlassung losgetreten wurde.

1998 wird die rot-schwarze Koalitionsregierung im Parlament noch heftig kritisiert: „Die Bundesregierung bewirkt durch die Forcierung des Abschiebens Zehntausender älterer Arbeitnehmer in die Frühpension insbesondere auch in staatsnahen Unternehmungen (Schulbereich, Landesverteidigung, ÖBB, Post und Telekom AG, Banken – und Versicherungsbereich, Österreichische Bundesforste, OMV usw.) eine deutliche Verschleierung der Arbeitslosenzahlen. Dazu kommen noch die Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, die gegen ihren Willen zum frühestmöglichen Termin in den Ruhestand treten müssen. In diesem Zusammenhang sei auf die stetig steigende und im internationalen Vergleich sehr hohe Zahl der Frühpensionisten hingewiesen“. Dennoch, unverdrossen forderte Wirtschaftskämmerer Christoph Leitl 2001 an der Zuwanderungsquote festzuhalten und wird sogar von SPÖ-Querdenker Josef Cap assistiert der behauptete, dass eine Senkung der Zuwanderquote eine „wirtschaftsfeindliche Haltung“ ist. Dabei trat er selber noch 1990 quietschend auf die Einwanderungsbremse, weil er die höchste Schwarzarbeiter Rate bei den polnischen Arbeitern ortete. Ohne Erfolg. Ein Kriminalbeamter, zuständig für den grenzüberschreitenden Menschenhandel und Ausbeutung resigniert: „Die Unternehmen sind uns immer einen Schritt voraus“.

Zum Drüberstreuen könnte man sich noch die wirtschaftspolitische „Weitsicht“ der Vergangenheit anschauen, was die Ausbildung betrifft. Ganz abgesehen von der diskriminierenden Einstellung Arbeitern und Handwerkern gegenüber, ernten wir jetzt die „Früchte“ unserer Ausbildungsversäumnisse. Mit der Osterweiterung wusste jeder Arbeitgeber, dass ein slowakischer Facharbeiter billiger kommt, als ein einheimischer Lehrling. Und überdies musste man es bei Slowaken mit den Arbeitnehmerrechten längst nicht so genau nehmen. Ein intelligenzbefreiter Kärntner Manager, noch dazu einer mit gewerkschaftlichen Wurzeln, hat wörtlich gemeint: „Um das Gehalt eines Österreichers bekommt man drei Slowaken.“ Und der hat nicht nur davon geredet, sondern die Chance x-fach ergriffen – wie unzählige andere Manager auch. Bei all diesen „Experten“ könnte sich der Wirtschaftskammer Mahrer jetzt bedanken und Satisfaktion einfordern. Aber dazu hat er nicht die Eier und der einfachere Weg ist immer, die Schuldigen anderswo, nur ja nicht unter dem eigenen Dach zu suchen. Überhaupt nicht neu ist dabei die willfährige Unterstützung dieser Machenschaften durch die Politik und Beamtenschaft (Du bist die Hure der Reichen). Friedrich Nietzsche lehrte uns schon vor 140 Jahren, „Wer käuflich ist, den heiße ich Hure“. Entschuldigung ist das keine.

„Der Fachkräftemangel ist auch hausgemacht“, schreibt Marie Hasdenteufel vom Momentum Institut. Man könnte darüber diskutieren, ob es „auch“ oder doch genauer „nur“ heißen sollte. Jedenfalls hat die Ökonomin in ihrem Gastkommentar über die Diskussion um den Fachkräftemangel, das Thema auf den Punkt gebracht. Es geht der Wirtschaft nicht um den inländischen Arbeitsmarkt, sondern um den schier unerschöpflichen Pool an Arbeitskräften aus Drittstaaten. Um den zu knacken, wird sie sich um das Gemeinwohl einen Dreck scheren. Die Vorteile und Profite aus der Osterweiterung sind verbraucht. Jetzt müssen neue „Opfer“ her – ohne gleichzeitig auf den heimischen Arbeitsmarkt Rücksicht nehmen zu müssen. Und die Wirtschaft/Industrie wird diese „Opfer“ finden, das ist sicher, denn die Helfershelfer stehen noch immer parat und arbeiten bereits emsig in die richtige Richtung. Der Wähler wählt seine Totengräber immer selber.

Aber vielleicht erleben wir gerade eine Arbeitnehmer-Revolution, die gar nicht als solche daherkommt und deshalb noch nicht erkannt wird. Die Wirtschaft hat dieser anschwellenden Revolution sogar schon einen Namen gegeben: Work-Life-Balance. Und sie macht sogar ein Stück weit bei dieser Revolution mit. Wohl in der Hoffnung, es wird schon nicht ausarten und um zu erkennen, dass man im Hamsterrad sitzt, muss man erst mal komplett aussteigen. Das ist noch lange nicht mit der Lebenswirklichkeit vereinbar. Außer es kommt unverhofft rasche Hilfe von irgendwo her. Das könnte zum Beispiel der Klimawandel sein. Plötzlich wird es uns nämlich bewusst, dass das, was wir bisher als fleißige und „anständige“ Arbeit verstanden haben, unsere Umwelt kaputt macht. Mehr noch, das „Lied der Arbeit“ wird gar zum Requiem. Wir schaufeln mit unserer „Arbeit“ also vielfach unser eigenes Grab im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist für den Homo sapiens schon richtig peinlich und schafft für zunehmend mehr Arbeiter eine Denkaufgabe mit unbestimmtem Ergebnis. (PB)