Getrennt marschieren – vereint schlagen

Text: Peter Baumgartner

Anno 1866, in der Schlacht bei Königgrätz, hat die preußische Kriegstaktik funktioniert. Nun steht mit einer US geführten „Operation Prosperety Guardian“ eine multinationale Koalition und mit „Eunavfor Aspides“ eine europäische Militärmission der „Achse des Widerstands“ im Roten Meer gegenüber. Ob diese Taktik wieder Erfolg hat, ist jedoch mehr als zweifelhaft.

Zum 130. Todesjahr von Ferdinand de Lesseps, dem Erbauer des Suezkanals, hat diese Wasserstraße noch immer die einst prognostizierte, hohe Bedeutung für den Welthandel. Gleichzeitig wurde die großartige Ingenieursleistung auch zur Achillesferse in einer äußerst fragilen Weltordnung. Sind sich die Verantwortlichen der Herausforderung bewusst? Hat die EU deshalb „Aspides“, den Gott des Schutzes und der Aufopferung in die Schlacht geschickt? Hofft man, dass er gemeinsam mit den US- „Wächtern des Wohlstands“ die brennende Lunte am Pulverfass noch löschen kann? Die Antwort liegt im Auge des Betrachters. Wessen Wohlstand ist in Gefahr und wessen Wohlstand soll geschützt werden? Die Allianz der islamischen Milizen hat am Wohlstand der westlichen „Wertegesellschaft“ ebenso wenig Interesse wie umgekehrt. Wie immer die Geschichte fortgeschrieben wird, man wird die alten Lehren daraus ziehen: Wohlstand für alle, erreicht man nicht durch Krieg.

Die Handelsroute über das Rote Meer und den Suezkanal hat neben dem Welthandel insbesondere für Ägypten eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Zehn Mrd. Dollar betragen die jährlichen Mautgebühren, die von den Schiffen kassiert werden. Derzeit beträgt der Einnahmenausfall durch die militärische Lage 40-50 Prozent. Dennoch, Ägypten mischt sich in den arabisch/israelischen Konflikt nicht ein, sondern verspricht, eventuell beschossenen Schiffen bei der Reparatur zu helfen. Außerdem, so die ägyptische Sprechweise, werden eh „nur“ Schiffe angegriffen, die einen Bezug zu Israel oder USA/GB haben. Alle anderen Schiffe wollen die Huthis unbehelligt lassen, wenn sich deren Regierungen nicht einmischen. Genau das hat die Huthi-Miliz auch offiziell bekräftigt und versichert, sobald das israelische Massaker an den Palästinensern endet, werden sie auch ihrerseits mit den Angriffen auf Schiffe aufhören.

Deutschland hat zwar kaum Handels-Seeschiffe unter deutscher Flagge, aber mit der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd eine weltweit führende Flotte (5.Platz) von 264 Containerschiffen mit einer Kapazität von 2 Mio. TEU. Beliebte „Billigflaggen“ auf deutschen Schiffen sind allerdings Liberia, Panama, Palau, Antigua, Bermuda usw. Aktuell fahren 406 „deutsche“ Schiffe unter der Flagge von Antigua und Babuda, 359 sind in Liberia registriert. Keines dieser „Ausweich-Heimatländer“ schützt seine Schiffe und Besatzungen, wenn sie den gefährlichen Weg über das Rote Meer nehmen müssen. Ebenso wenig wie China oder Taiwan, deren Handelsprodukte jedoch hauptsächlich die Container auf den Weltmeeren füllen. Ob die Schiffe mit ihren Containern an Bord von den Huthis angegriffen werden, interessiert sie nicht. Es interessiert sie auch nicht, dass Kapitäne wegen der militärischen Gefahr oft große Umwege, Verzögerungen und Kosten auf sich nehmen, damit ein China-Container oder eine Antigua-Flagge nicht versenkt wird. Dessen ungeachtet hat sich das deutsche Parlament nach dem EU Beschluss zum „gefährlichsten Marineeinsatz der Geschichte“ entschieden und fügt sich aktiv in die EU-Beschützer-Allianz ein. „Wir müssen mit Toten und Verwundeten rechnen“, warnte vorsorglich – wohl im Rückblick auf das Afghanistan Desaster, der Verteidigungsminister. Bis zu 700 Soldaten und ein hochmodernes Kriegsschiff, ist ihm dieses Abenteuer wert. Der Deutsche Bundestag war sich (mehrheitlich) rasch einig, der Militäreinsatz der Bundesmarine im Roten Meer und weit darüber hinaus, ist ohne Alternative. Allerdings ist aufgefallen, dass trotz anstehender Beschlussfassung für „den gefährlichsten Marineeinsatz“, nur sehr wenige Abgeordnete der Debatte beiwohnten. 163 Abgeordnete haben gar keine Stimme abgegeben. Ein fraktionsloser Angeordneter hat zaghaft angemerkt, dass man eigentlich auch vom Handelspartner China Unterstützung erwarten könnte. Doch China konnte nicht mal der Verurteilung der Huthi-Angriffe im UN-Sicherheitsrat (10.1.2024) zustimmen, sondern hat sich dort nobel der Stimme enthalten.

MSC, die weltweit größte Reederei, ist ein Schweizer Unternehmen mit 800 weltweit operierenden Schiffen und der größte Transporteur auf der Route Asien-Europa. Aber nicht nur MSC-Schiffe, je nach Zurechnung, werden etwa 3600 Schiffe direkt oder indirekt von Schweizer Unternehmen auf den Weltmeeren gesteuert. Doch nur etwa 20 Schiffe haben tatsächlich eine Schweizer Flagge. Am größten Rohstoffhandelsplatz der Welt, kommt praktisch kein Schiff an den Eidgenossen vorbei. Egal ob am Heck das Schweizer Kreuz weht oder nicht. Der Schweizer Jurist Mark Pieth sagt: „Die Schweiz stellt sich in Fragen der Regulierung tot“ und schaut selbst bei den eigenen Flaggenschiffen nicht so genau hin. Die Menschen – so Pieth, haben keine Ahnung, was sich in der Schweiz hinter den schönen Blumenkästchen abspielt und bringt das Beispiel von fragwürdigen russischen Oligarchen, die via Schweiz ihre Firmen organisieren. Pieth hat auch den schwungvollen Waffenhandel thematisiert, der von Schweizer Reedern oder Schiffen durchgeführt wurde und wird. Geht uns nichts an, sagt der Nationalrat in einer parlamentarischen Anfrage und schiebt die Verantwortung den Reedern in die Schuhe. Es ist daher auch kein Wunder, dass die offizielle Schweiz sehr lange gebraucht hat, bis man endlich die richtigen Worte für den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel finden konnte. Ein kürzlich beschossenes Schiff war eidgenössische MSC-SKY II unter liberischer Flagge. Mitarbeit oder gar Beteiligung durch die Schweiz bei den laufenden Militär-Operationen der internationalen Allianz zum Schutz der eigenen Schifffahrt? Fehlanzeige! Aber, man „leidet mit“… Der bisher schwerste Huthi-Angriff mit drei toten Seeleuten (6.3.) betraf ein liberisches Schiff mit Barbados Flagge. Hilfe von den beiden Staaten? Fehlanzeige.

Bild: Peter Baumgartner

Und was macht das neutrale Österreich ganz ohne Seeschifffahrt? Bereits am 8. Februar berichtet der ORF, „Die EU-Staaten (inklusive Österreich), haben den geplanten Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen. Auf Nachfrage korrigierte der ORF, es handelt sich nur um einen „Zwischenschritt“. Die entsprechenden Verhandlungen waren geheim. Am 19. 2.2024 hat Außenminister Schallenberg der Beschlussfassung zur EU maritime security Operation in Red Sea (ASPIDES) schlussendlich uneingeschränkt zugestimmt. In einem Nebensatz seiner Aussendung aus Brüssel heißt es zunächst: „Im Rahmen des Außenministertreffens wurde angesichts der Houthi-Angriffe auf die zivile Schifffahrt im Roten Meer die geplante EU-Marinemission in der Region besprochen und über das zukünftige EU-Engagement in der Sahelregion diskutiert.“ Um 11:25, noch vor der Rats-Mitteilung hieß es dann plötzlich, die EU-Militärmission wurde bereits formell beschlossen „Der Rat hat heute EUNAVFOR ASPIDES gestartet.“ Ziel dieser defensiven Operation zur Gewährleistung der maritimen Sicherheit ist die Wiederherstellung und Sicherung der Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer und im Golf (!). Ein Militäreinsatz, von dem das offizielle Deutschland sagt, es wird der gefährlichste Einsatz, seit es die Bundesmarine gibt. Anders als beispielsweise in Deutschland oder Italien, hatte das Parlament in Österreich mit dieser Entscheidung zum Militäreinsatz nichts zu tun. Außenminister Schallenberg entschied autonom über den „gefährlichsten“ Militäreinsatz. Verteidigungsministerin Tanner verkündete ein paar Tage später (28. Februar), die Beteiligung am Militäreinsatz mit „bis zu fünf Personen“ ist fixiert. Wieder am Parlament vorbei – obwohl „es besonders wichtig ist“ (Tanner). Es gilt „vitale Interessen Österreichs zu schützen“. Die Frage ist, welche „vitalen Interessen“ haben wir, hat Österreich im Roten Meer und im Golf? Vielleicht Schweizer Schiffe zu schützen? Wer entscheidet in Österreich über Krieg und Frieden und was hat das Parlament oder der „Oberbefehlshaber“ in dieser Frage überhaupt noch zu reden? „Ich wünsche unseren Missionsoffizieren viel Soldatenglück und danke ihnen für ihren Beitrag zu Europas Sicherheit“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auf diese sonderbare Auffassung von Parlamentarismus aufmerksam gemacht, reagierte der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses Dr. Christoph Matznetter schriftlich: Man wird das in der nächsten Ausschuss-Sitzung (22.3.) ansprechen. Hoffentlich ist Österreich bis dahin nicht in unmittelbaren Kriegshandlungen verwickelt. Wie schnell das gehen kann, zeigt der Fall der deutschen Fregatte, die schon in den ersten Einsatztagen nur durch Zufall einem Drohnen-Angriff entgangen ist.

Lupenreine Demokraten

Text: Peter Baumgartner

Der Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny, veranlasst das Europäische Parlament zu einer eigens einberufenen Aussprache mit persönlicher Beteiligung der Ehefrau Julia Nawalnaja.

Große Bühne für Julia Nawalnaja im Europäischen Parlament. Empfangen von Präsidentin Roberta Metsola, durfte sie vor nahezu vollständig versammelter Mannschaft, ausführlich über den Kampf ihres Mannes, des verstorbenen Korruptionsbekämpfers Alexej Nawalny, berichten und ihrerseits Forderungen an die westliche Staatengemeinschaft stellen. Die Präsidentin und die Abgeordneten überboten sich förmlich in ihrer Beteuerung, jederzeit gegen Korruption eintreten zu wollen und die Demokratie zu verteidigen. „Wir alle sind Demokraten“ und auch der österreichische ÖVP-Abgeordnete Lukas Mandl verurteilte Putin scharf und honorierte überschwänglich Julia Nawalnajas Engagement. Es war eine machtvolle Demonstration und ein uneingeschränktes Bekenntnis zum europäischen Demokratieverständnis.

Unmittelbar darauf folgte bei der Aussprache zur möglichen Auslieferung von Julian Assange aus GB in die USA genau das Gegenteil. Der Vater von Assange musste stillschweigend in den hinteren Rängen dem demokratiepolitischen Trauerspiel folgen – und er tat dies mit großer Geduld. Zwar gab es auch ein paar Rednerinnen die daran erinnerten, dass Assange genau wie Nawalny, gegen Korruption und für Demokratie gekämpft hat. Vor leeren Rängen und in Abwesenheit Österreichs, blieb am Ende allerdings nur die Feststellung des Kommissars Thierry Breton übrig: Der Fall Assange ist Sache der Gerichte, die EU wird sich da nicht einmischen. Nur der deutsche Abgeordnete Martin Sonneborn brachte das demokratiepolitische Trauerspiel auf den Punkt: „In Wahrheit geht gerade die Freiheit der EU in einer britischen 6 m2-Zelle zugrunde“. Europas Demokratieverständnis zeichnet sich durch eine „Geopolitische Demokratie“ aus. Insbesondere in Österreich entscheidet die europäische „Wertegemeinschaft“ situationselastisch, wo und wann Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit erlaubt werden. Die EU und Österreich entscheiden individuell, wer in den Genuss demokratischer Rechte kommen darf. Das zeigt sich im Vergleich Nawalny/Assange ganz deutlich.

Versichern beruhigt?

Text: Peter Baumgartner

Der äußerst erfolgreiche Uniqa Branchenprimus Andreas Brandstetter fordert unabhängig von seinen steigenden Dividenden, eine „Art Pflichtversicherung“ um das, was sein Kärntner Kollege Tschemernjak liebevoll „NatKat“ nennt, abdecken zu können.

Die Forderung ist nicht neu und „100 Prozent Vollkasko“ für Katastrophenopfer wird in Kärnten sogar schon von allen Parteien „angedacht“. Die Idee ist, dass das wachsende Risiko durch Naturkatastrophen, solidarisch abgefedert werden soll. Gerne wird dabei die Schweiz als leuchtendes Vorbild herangezogen. Allerdings vergleicht man hier Äpfel mit Erdäpfeln. Die Elementarschadenversicherung in der Schweiz passiert nämlich auf echter Solidarität, einer sorgfältigen Raumplanung und einer Minimierung der landesweiten Umweltrisiken. Dazu gehört, das mögliche Ausmaß von Naturkatastrophen durch entsprechende Maßnahmen konsequent zu begrenzen und das wirtschaftliche Schadenpotenzial auf ein Minimum zu reduzieren. Das sind Grundvoraussetzungen für eine solidarische Verantwortung, die in Österreich und insbesondere in Kärnten, gänzlich fehlen und sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Eine Pflichtversicherung gegen „NatKat“ in Österreich, würde demnach genau in das aktuell mehrfach praktizierte Finanzierungsmodell durch Zwangsgebühren passen. Idealerweise auch gleich in der Verfassung einzementiert. Alle sollen zahlen, dann braucht man nichts zu machen und nichts zu ändern. Einfach immer die „Gebühr“ bei Bedarf anpassen. Bei Uniqa ist sogar „grobe Fahrlässigkeit inklusive“. Die Gewinne werden weiter privatisiert und die Kosten sozialisiert.

Kärntner Harmonie

Text: Peter Baumgartner

Krone Redakteur Felix Justich berichtet von einem, wie er meint, Kärntner Unikum (4.3.2024). Überall auf der ganzen Welt wird zwischen Politik und Sozialpartner gestritten – nur nicht in Kärnten, so Justich. Ob Arbeiter-, Landwirtschafts- oder Wirtschaftskammer, ob Industriellenverein oder Gewerkschafter, alle haben sie untereinander und mit der Politik eine „gute Gesprächsbasis“. „Schuld“ daran ist der Landeshauptmann, wird versichert. Ohne den Peter würde es den „Waffenstillstand“ nicht geben, zitiert der Redakteur. Begleitet wird der Text von einem harmonischen Bild des Landespressedienstes und vom Fotograf Peter Just, der auch Autor im M.U.T. Magazin ist.

Ein Magazin vom Wirtschaftsbund Kärnten, wo wiederum ein gewisser Sebastian Schuschnig – im Brotberuf Wirtschaftslandesrat von Kärnten, Landesgruppenobmann Stellvertreter ist. Als bezahlte Werbung ist der Beitrag jedoch nicht gekennzeichnet. Ist ja auch egal. Es geht ja um Harmonie. Was an Information im Beitrag fehlt ist, dass die Wirtschaft in Kärnten nicht nur eigene Regierungssitzungen, sondern sogar ein eigenes Büro in der Landesregierung hat. Der „Kärntner Wirtschaftsombutsstelle“ werden von der Landesregierung per Gesetz die „erforderlichen personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt“. Praktischerweise sind im Gremium neben Wirtschaft, Industrie und Arbeiterkammer auch hochrangige Beamte vertreten, damit kurze Entscheidungswege geebnet werden können. Der erste Vorsitzende dieser Regierungsvorfeldorganisation, WK-Präsident Franz Pacher, sah sich als „Katalysator zwischen Wirtschaft und Verwaltung“. Dabei geht es aber nicht um Abgasminderung bei den harmonischen Sitzungen, sondern allgemein um die auflösende Wirkung der Beamtenstruktur und um einen nachgeschalteten „Reform-Turbo“. Jetzt wird vielleicht so mancher Bürgerinitiative ein Licht aufgehen. Das ist aber noch längst nicht das ganze „Unikum“, von dem der Krone-Redakteur nicht berichtet. Da gibt es noch den „Wirtschaftspolitischen Beirat“ auf politischer Ebene und noch ein paar andere Kuschelecken, wo sich Sozialpartner und Politik liebevoll gegenseitig lausen. Man könnte das was Justich als Unikat bezeichnet, auch Mauschelei nennen. Das würde zumindest erklären, warum Kärnten wirtschaftlich und gesellschaftlich da ist, wo es ist, aber nicht sein sollte. Doch wie immer, der Standort bestimmt den Standpunkt. Apropos, „Standort“ ist übrigens der wahre Grund für die harmonische Partnerschaft zwischen Politik und Sozialpartner. Der Landeshauptmann, die Landesregierung ist nur (biologische) Verpackung und die Kronen Zeitung Kolporteur.

European Child Guarantee (ECG)

Text: Peter Baumgartner

Als orchestraler Ausdruck unserer „Wertegemeinschaft“, erklingt in der Europäischen Union „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt…“. Eine Feststellung? Ein Versprechen? Bestenfalls ist es eine Zielvorstellung. Eine Zielvorstellung, die Triebfeder der Gründungsverträge war – und wovon wir noch Lichtjahre entfernt sind.

Unionsweit sind fast 18 Millionen Kinder armutsgefährdet oder von sozialer Ausgrenzung bedroht. 2022 waren 24,7 % der Kinder in Europa von Armut bedroht. Mehr als ein Jahr zuvor (EU-SILC). Neu sind diese Zahlen nicht und wir reden noch gar nicht von den Gesamtzahlen. Doch 2021 gab es in der EU so etwas wie ein Aha-Erlebnis. Angesichts der steigenden Zahlen sah sich die Union genötigt, endlich die „sanften Flügel“ zu schwingen. Erstmals sollte eine Trendumkehr durchgesetzt und durch neue Impulse 5 Mio. Kinder aus der Armut geführt werden. Nicht sofort, bis 2030 – für den Anfang reichts. Österreich steht da natürlich nicht im Abseits. Immerhin spielt „eines der reichsten Länder“ im europäischen Armutsranking kräftig mit. 353.000 armutsgefährdete Kinder in Österreich sind „eine Schande“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser von Kärnten. Und seine Stellvertreterin Schaunig-Kandut, zuständig für Armutsbekämpfung, assistiert nach 10 Jahren Regierungsverantwortung: „Zwischen Kärnten und Wien stehen auf jedem Kilometer 1.100 Kinder, die armutsgefährdet sind.“ An den Kopfbahnhöfen dieser „Poverty line Austria“ steuert jeweils eine sozialdemokratische Regierung den Fahrplan. Unter deren lahmen Flügeln sitzen allein in Kärnten 17.000 arme Kinder. Jedes 5. Kind in Kärnten weiß, was „Toastbrot-Zeit“ bedeutet. Und damit ist Landeshauptmann Kaiser mit seiner politischen Verantwortung, die er nun auch schon seit mehr als 10 Jahren innehat, durchaus kein Musterschüler in Österreich. Im Gegenteil! Dennoch wurde Kaiser gerade zum Berichterstatter in der SEDEC-Arbeitsgruppe (Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture) für den EU-Kinderschutz gewählt. Ein Papiertiger, der nach 3-jähriger Startphase nun langsam in die Gänge kommt. Obwohl, die konkreten Grundlagen zur Armutsbekämpfung sind ohnehin hauptsächlich in den Nationalstaaten verankert. Kaisers Nominierung klingt zunächst überraschend, ist auf dem zweiten Blick aber logisch. Jemand mit so großer Armutserfahrung und Mitverantwortung, weiß jedenfalls wie Armut ausschaut. Anderseits besteht aber die große Gefahr, dass man den Bock zum Gärtner macht und dann wird schnell auch der Nachbargarten zur Armutswüste.

Bild: Illias Teirlink

Aber „Rapporteuer of Commission SEDEC“ Peter Kaiser hat jetzt einen Plan. Flugs hat er sein Wüstengebiet zur Pilotregion erklärt, an jeder Ortstafel eine Zusatztafel mit „Gesunde Gemeinde“ angeschraubt und eigene Kinderschutzbeauftrage ausgebildet. Nach 10 Jahren „Regierungsarbeit“ kann Kaiser schon zweifelsfrei feststellen, „Kinder sind unsere Zukunft“ und die sollen nicht arm aufwachsen. Wer dafür sorgen soll, weiß Kaiser auch schon. Die EU soll zahlen und die Regionen mit den örtlichen sozialen Einrichtungen sorgen für die Zielsetzung – minus 5 Mio. arme Kinder bis 2030. Viel Vertrauen, was er da mit seiner bisherigen Performance einfordert. Zumal sich das Werkzeug nicht geändert hat. Gebt mir Geld, dann werde ich die Armut wie bisher bestmöglich verwalten, ist das unveränderte Angebot. Das ist auch die langjährige politische Strategie: Man muss die Menschen arm und bedürftig halten, damit sie strukturell für Wahlgeschenke, Förderungen, Beihilfen etc. dankbar sind und nicht verlernen, die Hand, die einen füttert, darf man nicht beißen. LAbg. Gerhard Köfer kritisierte 2023 anlässlich der Europapolitische Stunde zum Thema „Beste Chancen für alle Kinder in einem geeinten Europa“, den unüberschaubaren Förderdschungel bei gleichzeitig steigender Kinderarmut. Wie kann man etwas kritisieren, was genau so erfolgreiche Strategie ist?

v.li.: Marie-Cécile Rouillon, EU-Commission Coordinator for the rights of the child, Martina Rattinger, Leiterin VBB Kärnten in Brüssel, Landeshauptmann Peter Kaiser und FK-Sedec-Vorsitzende Tanya Hristova

Bild: Büro LH Kaiser

Unter diesen Umständen würde normalerweise niemand auf die Idee kommen, gescheiterte Lösungsansätze weiter zu fördern und freiwillig den Bock zum Gärtner zu machen. In der Politik passiert genau das tagtäglich. Warum das überhaupt möglich ist? Ganz einfach! Die Böcke machen die Böcke. Sie reproduzieren sich quasi fortlaufend. Inzwischen sind nur noch Böcke aktiv und Null-Bock-Wählerinnen haben nur die Wahl, entweder einen hohen Zaun um den eigenen Garten zu machen, oder selber zum Bock zu werden. Das Böckenförde-Diktum, quasi tägliches Brot jeder Politikerin und jedes Politikers, erklärt, warum es ohne Kinder keinen freiheitlichen Staat gibt. Aber genau diese „Grundlage“ lassen die Staatenlenker verkommen, verhungern, vergiften – oder gar auf dem Schlachtfeld erschießen. Bleibt am Ende die Frage: Warum schweigen die Lämmer?

Österreichs Medienpolitik fördert mehrheitlich Auslandsmedien

Text: Peter Baumgartner

Die Medien lassen sich instrumentalisieren und verhöhnen, sagt die erfahrene Chefredakteurin Antonia Gössinger. Und sie stellt fest, dass kritische Selbstreflektion für ihre Artgenossen offenbar eine Nullnummer ist.

Die Frage ist, merken die es nicht, machen sie es absichtlich – oder ist es ihnen gar egal? Einer, der solche Medien-Instrumentalisierungen inszeniert und sich selber als Journalist bezeichnen darf, freut sich diebisch über die manipulierbare Buchstabensuppe. Mehr noch, er macht sogar ein Geschäftsmodell daraus und zeigt auf, wie die Medien-Puppen an den Fäden tanzen. In der harschen Kritik an ihrer eigenen Zunft, lässt sich Gössingers tiefe Scham herauslesen. Wie ist es möglich, dass sich ein vermeintlicher Qualitätsjournalismus so vorführen lässt? Der Arbeitgeber der Medien-Instrumentalisierung, Sebastian Kurz, wurde von den Medien sogar mit dem „Freiheitspreis der Medien“ und als „Kommunikator der Freiheit“ ausgezeichnet. Psychologisch kann man das vielleicht noch als eine Art von Stockholm-Syndrom entschuldigen. Florian Klenk, ein medialer Leuchtturm, bezeichnet seine Kollegenschaft gar als „Mikrofonständer“ und Stenografen der Regierung (Dez. 2018). Armin Turnherr, der Falter Gründer, ortet bei vielen Medien in Österreich eine Hofberichterstattung die feudale Züge hat und zutiefst kapitalistisch ist. Sichtbarer Beleg dafür mag die Vernichtung der Qualitätszeitung „Wiener Zeitung“ sein. Es gibt Journalismus zum Genieren – wieder und immer noch, stellt Chefredakteur Walter Hämmerle in seiner Diagnose fest und leider zählt „Lügenpresse“ keineswegs allein zum Vokabular von Verschwörungstheoretikern. Politologe Peter Filzmaier kritisiert, dass Medien, was bei Wahlen natürlich ziemlich fatal ist, zweifelhafte Meinungsumfragen ungeprüft übernehmen und diese selbst dann verbreiten, wenn gegen alle Regeln verstoßen wurde. Verlagschef Horst Pirker plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, dass es in Österreich drei Arten von enger Verzahnung zwischen Medien und Politik gibt. Eine Art hat Ähnlichkeit mit einem Schutzgeldsystem. Grande Dame Anneliese Rohrer meint, „Alles, was Journalistinnen brauchen, ist Courage und Rückgrat“. Und „Die Politiker sollten endlich aufhören, die Journalisten zu vereinnahmen, und umgekehrt sollten sich die Journalisten gegen eine solche Vereinnahmung zur Wehr setzen.“ Sichtbarer Beleg kommt vom Journalistinnen-Barometer: Das Verhältnis von Journalismus zur Politik hat sich für 40 % noch verschlechtert und die Selbsteinschätzung was das Berufsbild betrifft, beurteilen mehr als 71 % als negativ.

Die Liste der Medienfachleute, die wenig Schmeichelhaftes über ihre Kolleginnen zu berichten haben, ist lang. Meist sind es Experten, die sich ihre Unabhängigkeit erarbeitet haben und deren Meinung, wenigstens zeitweise, öffentliche Anerkennung findet. Im Gegensatz zu den Schwaflern und Jammerern, haben sie sehr wohl gezeigt, dass man im Dickicht der Politik und Wirtschaft unabhängig bleiben und überleben kann. Für den Qualitätsjournalismus heißt das, ja es gibt ihn – aber man muss ihn suchen. Er ist jedenfalls nicht leicht zu finden und schon gar nicht da, wo man es erwarten würde. Es gibt aber auch Medienarbeiter, die offensichtlich mit ihrer Rolle aus unterschiedlichen Gründen unzufrieden sind und versuchen, selber Politik zu machen. Sie versuchen, wie es beispielsweise Richard David Precht und Harald Welzer in ihrem Buch beschreiben, Politiker vor sich her zu treiben. Heraus kommen Medien, die immer mächtiger werden und Medienkonsumenten wissen, wenn diese Zeitung eine Kampagne startet, rollen im Parlament die Köpfe. Das nennt sich dann „Mediokratie“ und trägt nicht etwa zur Demokratisierung bei, sondern zerstört das letzte Vertrauen in die Politik. Die Putsch-„Regierung“ und die Ministerinnen dieser Mediokratie sind namentlich bekannt und sie lebt nicht etwa von den glücklichen Abonnenten die sie so generieren, sondern fürstlich auf Kosten der Steuerzahler. Zu allem Überdruss gibt es noch eine Mischung aus allen unsäglichen Medienexperten, die man aber, um das vorwegzunehmen, nicht über einen Kamm scheren darf. Es sind jene Experten, wie eingangs erwähnt, die den Drehtür-Effekt nützen und dann ihre Kolleginnen vorführen, weil sie es können und weil sie in der komfortablen Position sind, Macht über ihre ex-Kolleginnen auszuüben. Meistens sind diese Typen, von Helmut Zilk einmal abgesehen, in ihrer neuen Rolle nicht sehr erfolgreich und auch sie tragen durch ihre „linke Tour“ nicht zu Demokratiesierung bei.

Foto: Peter Lechner/HBF

Vor wenigen Wochen wurde das neue Gesetz zur Förderung des „Qualitätsjournalismus“ beschlossen. Ob mehr Geld instrumentalisierte Medien verhindern und besseren Journalismus fördern kann? Es darf gezweifelt werden. Sonst hätte wenigsten bereits der Presserat, selber üppig gefördert, mit seiner Selbstreinigungskraft, längst regulierend eingreifen müssen. Aber ein falsches System mit noch mehr Geld zu füttern, ändert nichts am System. Das Problem liegt in der grundsätzlichen Förderpolitik. In Österreich werden falsche Entwicklungen nicht bestraft, sondern grundsätzlich selbstverständliches Verhalten belohnt. „Gibst du mir kein Geld, bin ich eben ein Lump und hau dir in die Fresse“. Das klingt – siehe Horst Pirker, nach Schutzgelderpressung. „Es geht bei der Medienförderung nicht um die Subvention einer notleidenden Branche, sondern um die Infrastruktur der Demokratie“, hat Prof. Karmasin gelehrt. Förderungen in Mikrophonständer oder in instrumentalisierte Medien, sind unter diesem Gesichtspunkt das genaue Gegenteil von Infrastrukturförderung. Einen unabhängigen Journalismus, Meinungs- und Pressefreiheit zu fordern, weil es die Verfassung so vorschreibt, macht nur dann Sinn, wenn man willens ist, diese Freiheiten auch zu leben. Die Medienförderung in Österreich erfüllt einen einzigen Zweck: Sie treibt ihre mündigen Kunden förmlich mit Gewalt in die Arme ausländischer Anbieter. Wer Pluralität und Meinungsvielfalt sucht, wird im österreichischen Medienmarkt nur bedingt fündig. Aber selbst die Suche nach ausländischen Zeitungen gestaltet sich in Österreich außerhalb vom Zentralbahnhof als schwierig. Schon in mittelgroßen Städten wird man maximal an einer Verkaufsstelle fündig. In kleinen Städten oder gar in Ortschaften, muss man mit dem regionalen Angebot das Auslangen finden. Grob geschätzt, müssen zwei Drittel der Österreicherinnen mit dem Einheitsbrei das Auslangen finden. Vielleicht ist diese Art der „Zensur“ Ausdruck einer Branchenangst die weiß, dass das Angebot die Nachfrage bestimmt.

Öffentlich-rechtliche Medien als Kunsthändler?

Text: Peter Baumgartner

Sollen sich öffentlich-rechtliche Medien als Kunsthändler betätigen und sich in den Kunsthandel einmischen? Oder sollen sich ORF & Co auf ihre Kernaufgaben ausgewogen berichten und unabhängig informieren beschränken?

Der steirische Künstler Günter Brus ist am 10. Februar 2024 gestorben. Sein Tod war für die Medien der zweite Anlass im 85-jährigen Leben des Künstlers, ihn flächendeckend und umfassend zu würdigen. Wobei „würdigen“ im ersten Fall vielleicht das falsche Wort ist. 1968 ging es den Medien nämlich darum, ihn für seine „Ferkelei“ als Nichtstudent in der Uni zu diskreditieren, zu (ver)urteilen und über die strafrechtlichen Folgen für ihn und andere Beteiligte zu berichten. Damals, als „Wiener Aktionist“ schockierte Brus mit seinen Kollegen Otto Mühl & Co die Öffentlichkeit derart, dass er danach vor den Medien und der Inhaftierung ins Ausland flüchten musste. Manche sagen heute, er „ging ins Exil“. Sinngemäß war es wohl eher eine freiwillige und absichtliche Flucht vor der eigenen Verantwortung. Was Brus gemacht hat, zum Beispiel auf die österreichische Flagge zu scheißen, ist übrigens noch immer strafbar (§ 248 StGB) und es ist nicht bekannt, dass sich Brus jemals dafür entschuldigt hätte. Brus hat sich auch nie von einem seiner „Kakademikern“ und schon gar nicht vom Straftäter Otto Mühl distanziert. Dennoch hat ein großherziger Bundespräsident Rudolf Kirchschläger seine Haftstrafe in eine Geldstrafe umgewandelt und so konnte der „Flüchtling“ wieder in seinen gehassten Heimatstaat zurückkehren, wo er fortan nur noch geehrt und hofiert wurde. Das mediale Tam-Tam hat dem Künstler nachträglich betrachtet also nicht geschadet. Im Gegenteil. Sein „Wert“ stieg und verhalf ihm schließlich zu höchsten Ehren in Österreich und in der Steiermark sowieso.

Anders als die Anfänge der künstlerischen Laufbahn, wurde der Tod von Günter Brus tatsächlich zu einer kollektiven Huldigung. Schon am Todestag begann eine mediale Gatekeeper Maschinerie zu laufen, die ein einziges Ziel hatte, nämlich den Wert des Künstlers und seiner Werke zu steigern. An der Spitze der Reichweiten mächtige und öffentlich-rechtliche Rundfunk, der einem „großen Künstler“ nachtrauerte und mehrfach Plattform für alle „Wertschätzungen“ bot. Landsmann und Vizekanzler Kogler erinnerte an einen „großen Geist und Mensch“. Was früher Pfui war und aufgeregt hat, läuft heute unter Chiffre 68er und war nur „provokant“, „aggressiv“ und „anfangs verkannt“. Dabei wollte der Künstler selber seine Aktion nicht als Kunst, sondern als schockieren verstanden wissen. Unbeirrt sprach der Wiener Bürgermeister von einem Künstler, der mit seiner radikalen Körperkunst die Kunstwelt verändert hat. Die Grüne Kunststaatssekretärin will von Brus nur eine „künstlerische Ausnahmeerscheinungen“ wahrgenommen haben. Selbst die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, honoriert die „wichtigen Anstöße für gesellschaftliche Veränderungen“, zu denen Brus immer beigetragen hat. Die Direktorin des Dommuseums der Erzdiözese Wien, Johanna Schwanberg, schreibt in der Furche und in der KathPress, dass „eine der konsequentesten und bahnbrechendsten Künstlerpersönlichkeit“ gestorben ist. Man stelle sich vor, was passieren würde, wenn heute ein Zuwanderer im Vorlesungssaal auf die österreichische Flagge scheißt…

Wie bei allen umstrittenen Künstlern, spätestens mit dem Tod, oft schon viel früher, beginnt die „Wertsteigerung“, die von manchen auch als Rehabilitierung wahrgenommen wird. Erst in seltenen, tief gehenden Diskussionen geht es um die Frage, ob man Künstler losgelöst von ihrem Werk sehen kann/soll. Natürlich, sagen die, die von der Kunst profitieren (wollen) und die Fans sowieso. Man beruft sich auf Pragmatismus und aufgeklärte Gesellschaft. Betroffene sehen das allerdings anders und fordern Verantwortung ein – auch von denen, die nach dem Tod eines umstrittenen Künstlers von dessen Arbeit profitieren. Opfern geht es um Transparenz und darum, dass ihr Leiden, ihre Demütigung, ihr Missbrauch, ihr Rechtsempfinden, nicht vergessen oder gar vertuscht wird. „Aus den Augen, aus dem Sinn“ ist für Leidtragende keine Option. Beide Positionen sind schwer in Einklang zu bringen. Ganz egal, um welche Kunstrichtung es sich handelt. Eine Intervention der Opfer hat aber möglicherweise wertmindernde Folgen. Darf zum Beispiel das Aktbild eines minderjährigen Opfers überhaupt „verkauft“ werden? Natürlich wird man diese Frage auch in einem historischen Kontext sehen müssen, aber lebende Opfer kann man wohl kaum ungeniert allein als Kunstwerk betrachten. Und es ist äußerst fraglich, ob sich der „Markt“ allein auf seine Position als „Vermarkter“ zurücklehnen darf. Künstler, egal aus welchem Bereich sie kommen/kamen, von Wagner über Michael Jackson, Handke, Woody Allen, Otto Mühl – oder Günter Brus, sie alle und mit ihnen ihre „Besitzer“ haben eine Verantwortung übernommen und die heißt „Idol“. Menschen neigen dazu, sich an ihrem Idol zu orientieren, ihnen nachzueifern, sie zu kopieren, oder gar nach ihrem Vorbild zu leben. Damit ist für Idole eine große Verantwortung verbunden. Francis Bacon warnt vor der Gefahr, dass Trugbilder die Menschen an adäquaten Erkenntnissen und insbesondere am selbständigen Denken hindern können. Beispiele dafür gibt es genug.

Quelle: Peter Baumgartner

Eine wesentliche Rolle in der Frage, wie mit „kontaminierten“ Künstlern umgegangen werden soll, kommt den Medien zu und hier betrifft es wiederum insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien mit ihrer Breitenwirkung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verflechtungen. Als typisches Beispiel mag der „Fall Teichtmeister“ gelten, dessen umstrittenes Urteil dazu geführt hat, dass der ORF einen „Bann“ über den Ex-Burgschauspieler ausgesprochen hat. In der Diskussion über den Fall ging es aber bereits nur um zwei Fragen: Ist Teichtmeister für immer schuldig, oder gibt es einen Weg zurück ins normale Leben? Es gibt aber noch eine dritte Frage, eine entscheidende und viel wichtigere Frage und das ist der offene Umgang mit einer Verurteilung, die Übernahme der Verantwortung und kein „Schwamm drüber“ nach einer Abkühlphase. Erst daraus kann sich eine Präventivwirkung entwickeln, die letztlich zu einem „nie wieder“ beitragen kann. Teichtmeister hat, im Gegensatz zu Brus, die volle Verantwortung für seine Straftat übernommen. Im Gegensatz zu Günter Brus, der völlig rehabilitiert ist, nahm der ORF „mit sofortiger Wirkung von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister Abstand“. Das ist zunächst gut und Gebot der Stunde. Die Frage ist, wie lange wird die mediale Abstinenz anhalten und was folgt danach? Wird man Teichtmeister wie Brus nach seinem letzten Tag auch nur noch als großen Künstler/Idol, der er zweifelsohne für viele ist, würdigen und mit Preisen überhäufen? Die Vermutung liegt nahe, dass spätestens dann, aber wahrscheinlich schon viel früher, der „Werterhalt“ und die „Vermarktungschancen“ insbesondere für den ORF im Vordergrund stehen werden. Hubert Thurnhofer, Galerist und Präsidentschaftskandidat, meint, es ist keine Kunst ein Bild zu malen, aber es ist Kunst, ein Bild zu verkaufen. Da ist ein echter Gatekeeper tatsächlich von unschätzbarem Wert.

Offene Türen und Tore

Text: Peter Baumgartner

Bild: Peter Baumgartner

In letzter Zeit häufen sich die Einbrüche in Kärnten. Die Faktenlage wurde bisher stets genau ermittelt. Es waren immer „bislang unbekannte Täter“ – keine Täterinnen – am Werk, die „kilometerweit angereist sind“. Der Zutritt erfolgte mit ziemlicher Sicherheit immer gewaltsam, wobei das Einbruchswerkzeug auch „bislang unbekannt“ blieb. Aber der Zweck des Einbruchs war verlässlich immer von Diebstahl geleitet. Was die Schadenshöhe betrifft, so kann mit Garantie gesagt werden, diese konnte nie festgestellt werden. Ganz wichtig ist noch anzumerken, auch das haben die schwierigen Ermittlungen ergeben, die Täter (keine Täterin) waren alle nachtaktiv. Und die Täter arbeiten meist am Wochenende. Das macht die weiteren Ermittlungen auch so schwierig. Wir bei der Polizei sind eher tagaktiv und am Wochenende lieber zu Hause. Aber, und das sei zur Beruhigung der Bevölkerung gesagt, eingebrochen wurde bisher immer nur bei ortsansässigen Personen die praktisch selber schuld sind, weil sie kein teures Sicherheitssystem haben. Flüchtlingsheime sind hingegen praktisch nie von Einbrüchen betroffen und Kindergärten äußerst selten. Auch Pfarrhäuser sind in der Einbruchsstatistik unterrepräsentiert. Daraus lässt sich schließen, dass Einbrecher eher gläubig sind. Die Kärntner Polizeigewerkschaft wendet sich an die International Association Breaking and Entering (IABE) mit einem dringenden Aufruf. Man habe vollstes Verständnis für das „Business“ der IABE-Mitglieder. Insbesondere gläubige Mitglieder aus wirtschaftlich schwachen Regionen, können darauf vertrauen, in Kärnten „offene Türen einrennen“ zu dürfen. Aber, und an dieser Stelle richtet die Gewerkschaft einen eindringlichen Appell an die Vernunft der IABE-Mitglieder, man erwartet sich doch eine gewisse Mithilfe bei der Aufklärungsquote. Vielleicht könnte sich der eine oder andere Einbrecher freiwillig stellen, damit man uns keine Untätigkeit nachsagen kann. Vielleicht haben Sie einen pensionsberechtigten Einbrecher in ihren Reihen, der sich ohnehin in den Ruhestand begeben möchte. Allfällige Ruhestandsansprüche werden sowieso von der Waffenlobby übernommen, weil sich die unermüdliche Tätigkeit der IABE-Mitglieder, bereits sehr vorteilhaft auf den Umsatz von Schusswaffen auswirkt. Pazifistische Täter können sich an die dankbare Sicherheitsindustrie wenden. Auch die sind beim Wechsel in den Ruhestand gerne behilflich.

Vom Hof auf den Tisch

Text: Peter Baumgartner

Bild: Dati Bendo

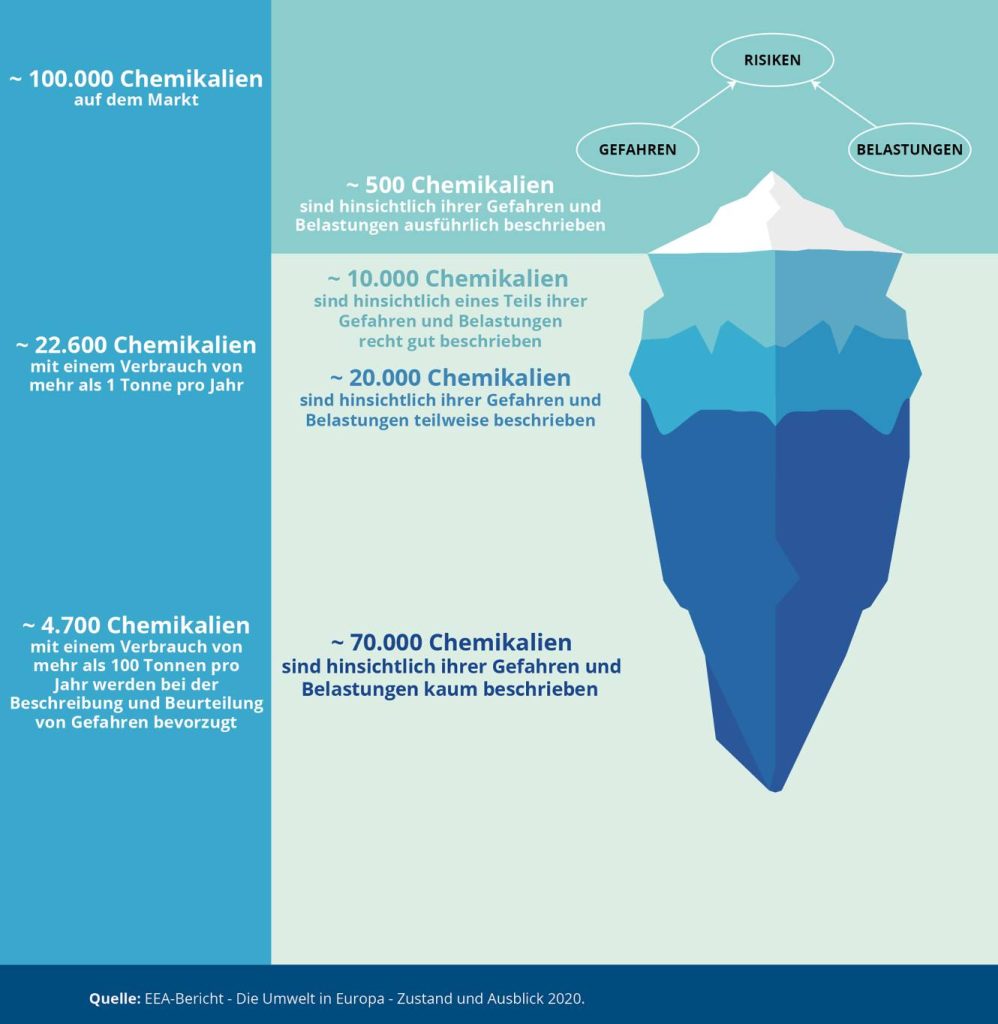

„Farm to Fork“(F2F) lautet eine EU-Strategie, durch die Lebensmittel in Europa gesünder, als das jetzt der Fall ist, werden sollen. Das ist auch dringend notwendig, denn momentan lautet die Devise eher „Vom Hof ab ins Labor“(F2lab). Und das hat seine guten Gründe.

Die F2F-Strategie könnte derzeit lebensgefährlich sein. 60 – 70 Prozent der Böden in der EU sind nicht gesund, lautet die offizielle Diagnose. Deshalb will die EU bis 2050 wieder eine vollständige Bodengesundheit herbeiführen. Etwa durch die Halbierung des Pestizid Einsatzes schon bis 2030. Aber das ist noch eine Vision, die schon an der Sensibilisierung für das Thema scheitert und ein längst überfälliges Bodenüberwachungsgesetz verhindert. Europa ist nicht auf dem Weg, seine Bodenressourcen zu schützen (SOER 2020). Im Gegenteil. Die selbst gesteckten Verpflichtungen werden nicht eingehalten. „Das Fehlen einer geeigneten EU-Bodengesetzgebung trägt zur Bodenverschlechterung in Europa bei.“ Die Versäumnisse sind allerdings elefantös und schier unlösbar. Schätzungen zufolge sind in der EU fast 3 Mio. Flächen potenziell kontaminiert und davon müssen beinahe 390.000 saniert werden. Einige Flächen können wir auch in Kärnten dazu „beitragen“.

Die „visionäre“ EU-Umweltpolitik hat zumindest gezeigt, dass sich die Gemeinschaft, anders als die Nationalstaaten, Gedanken über die gesunde Lebensmittelversorgung macht. Vielleicht mit ein Grund dafür, warum die EU-Präsidentin zum Beispiel sogar mit Kenia Handelsverträge abschließt. Von dort bekommen wir jetzt massenhaft Schnittlauch, den die Österreicherinnen so lieben. Ob der gesund ist, wissen wir natürlich nicht. Vergleich haben wir auch keinen, weil es kaum österreichischen Schnittlauch gibt. Die AGES, in Österreich zuständig für die Lebensmittelsicherheit, gibt auf Anfrage bekannt, man könne keine Details nennen. Aber man schaut eh gerade bei Importen aus Drittstaaten genau hin, um die Lebensmittelsicherheit bestmöglich garantieren zu können. Aber Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln sind aus unterschiedlichen Gründen „häufig unvermeidlich“. Tatsächlich wurden beispielsweise 2023 bei einer Pestizid-Schwerpunktaktion 30 von 826 untersuchten Proben beanstandet. Schnittlauch war nicht im Untersuchungsprogramm. Im Nationalen Pestizide Kontrollbericht für 2021 wurde insgesamt eine deutliche Steigerung der Beanstandungen festgestellt und verschiedene Produkte als gesundheitsschädlich eingestuft. Ob Schnittlauch getestet wurde, lässt sich im Bericht nicht feststellen. Die europäische Lebensmittelbehörde EFSA verfasst zusammenfassende Berichte, die kleine Einblicke auf die Unionsebene bei den Lebensmitteluntersuchungen erlaubt. So wurden beispielsweise 2021 87.863 Lebensmittelproben auf Pestizidrückstände untersucht. Schnittlauch war nicht dabei. Und wenig beruhigend – wirklich „sauber“ waren nur 58,1 % der Proben.

Bild: Peter Baumgartner

Schnittlauch könnte man zwar auch in Österreich massenhaft produzieren, weil es hier sehr namhafte Betriebe gibt, aber die „Gemüsehändler“ beschränken sich anscheinend bei manchen Produkten lieber auf den lukrativeren Handel. Dafür findet man ganzjährig beispielsweise Hanfprodukte aus heimischem Anbau im Handel (146.000 m2 Glashaus), aber fast nur exotischen Schnittlauch. Nicht nur aus Kenia, sondern auch aus Marokko, Israel und sogar aus Indien, landet Schnittlauch bei Spar und Co. Obwohl, es gibt auch einen „Kärntner Schnittlauch“. Aber da ist auch Vorsicht geboten, weil anscheinend Molybdän und Vanadium in Lebens- und Futtermitteln hierzulande ein unlösbares Problem sind. „Die Belastung in den Lebensmitteln aus dem Krappfeld sind trotz umfangreicher Maßnahmen (nach Jahren) nicht gesunken“, berichtet LAbg. Michael Maier/ÖVP (1.2.2024). LAbg. Erwin Baumann/FPÖ beruhigt, die Belastungen sind zwar vorhanden – aber alle unter dem Grenzwert. Der SPÖ Abgeordnete Ervin Hukarevic kann der skurrilen Situation sogar etwas Positives abgewinnen: Die verursachende Privatwirtschaft hilft mit und zahlt einen (kleinen) Teil des 2 Mio. Euro teuren Monitoring Programms. Wirklich großzügig! Ziel der (von der LRG eingesetzten) Forschungsgruppe ist es, Maßnahmen zu identifizieren, welche die Emissionen noch weiter verringern könnten (LPD 28.1.2023). Leider glänzt die Opposition wie die AGES in diesem Fall mit vornehmer Zurückhaltung und so ist es vielleicht besser, doch wieder auf Schnittlauch aus Kenia zurückzugreifen.

Anderseits plagt einen angesichts der klaglosen Lieferung aus Kenia auch ein wenig das schlechte Gewissen, weil die Caritas dort Lebensmittelgutscheine verteilen muss, damit die Menschen nicht verhungern und die IPC-Klassifikation hat Millionen Afrikaner, auch aus Kenia, in der Ernährungsunsicherheit als gestresst eingestuft haben. Gut, nicht jeder wird in Österreich beim g‘schmackigen Schnittlauchbrot zum Frühstück gleich die konträren Bilder im Kopf haben. Es gibt ja auch fruchtbare Plantagen in Kenia. Dort werden die Einheimischen allerdings von modernen Kolonialisten ausbeutet und sogar erschossen, wenn sie ein paar Teeblätter klauen. An all das – und auch an den kenianischen Präsidenten, der bereits in Den Haag vor den Richtern stand, denkt man hierzulande beim Schnittlauchbrot am Frühstückstisch oder beim Heurigen nicht.

Was man sich aber schon fragt ist, warum eine heimische Genossenschaft mit 133 Gärtnern und 40.000 Tonnen Produktionsvolumen, mit Schnittlauch aus Indien handelt und sich trotzdem Regionalität auf die Fahnen schreibt. Mit ziemlicher Verwunderung nimmt man auch zur Kenntnis, dass ein landwirtschaftlicher Verein – eigentlich ein Konzern, mit 1000 Landwirtinnen und besten Anbaugebieten „leider nur getrockneten Schnittlauch“ verkauft. Und dann ist da noch das Kompetenzzentrum für Gemüse in Österreich schlechthin. Mit 3 Mio. Kunden täglich, ist sich der Betrieb nicht zu schade, nur Verpackungsstation für Schnittlauch aus Kenia zu spielen.

Derzeit wird wieder viel über die Lebensmittelkennzeichnung diskutiert und eine Ampel, der „Nutri-Score“, soll die Konsumentinnen bei der Kaufentscheidung unterstützen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob so eine „Ampel“ auch für Lebensmittelproduzenten Sinn machen würde…